首届全国教育学博士后论坛中的优秀博士后成长分享环节,特别邀请了四位曾有博士后经历的优秀青年学者,向大家分享研究和成长心得。

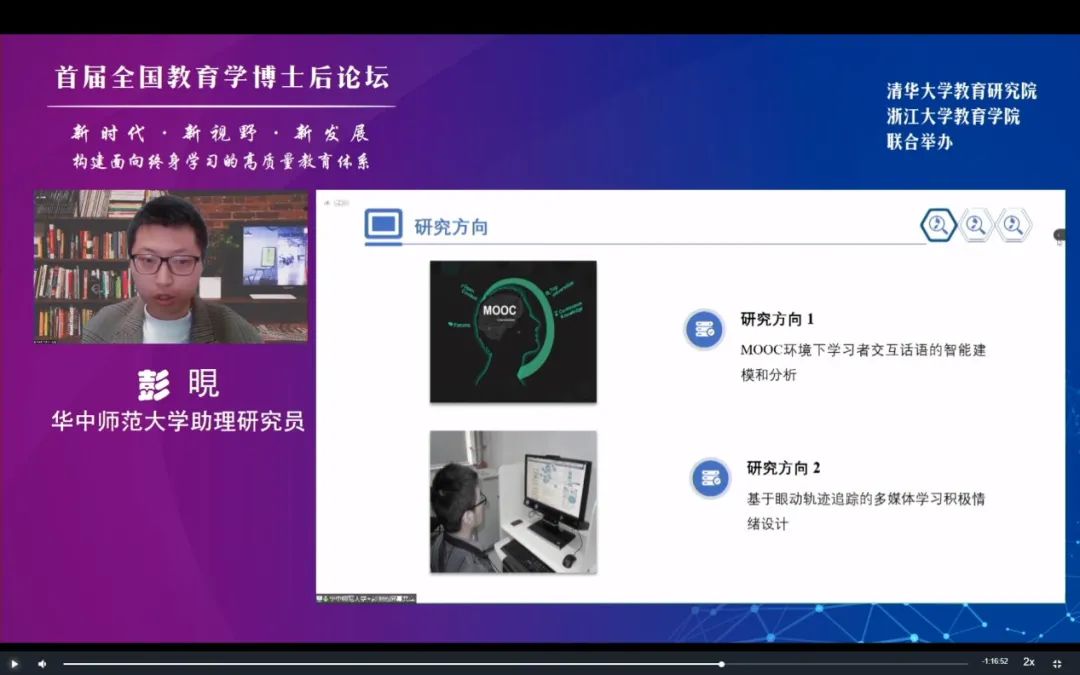

华中师范大学助理研究员 彭 晛(曾任浙江大学博士后)

彭晛从跨学科的研究视角分享了自己由教育技术学博士到教育心理学博士后过程中的期待、了解、破圈、和解、收获、不甘和逆流而上的过程。他在浙大期间主要研究方向是在线学习环境下学习者交互话语的智能建模和分析和基于眼动轨迹的多媒体学习积极情绪设计。在研究过程中根据自己的研究兴趣和内容对教育心理学产生了期待。通过参与各类论坛和会议,不断了解、破圈,了解了教育心理学的研究范式和研究内容,与自己的博士后合作导师也进行了深入的交流,最终在跨学科的研究中收获了成果。彭晛提到,博士后进站前时间规划的重要性,并勉励大家树立目标追求教育研究的梦想。

东北师范大学讲师 徐海娇(曾任东北师范大学博士后)

徐海娇围绕博士后选题、项目申报和教学工作三个方面分享了她做师资博士后历程。徐海娇认为,博士后选题应当充分发掘和聚焦自己的研究专长,尽早扎根于某个领域的研究。她提到,自己萌芽于博士期间的劳动教育领域的研究兴趣,在博士后期间成为了热点问题和焦点领域,这为她后续的研究提供了得天独厚的优势。她鼓励博士后们积极参与项目申报,不仅可以在申报过程中与专家学者交流,还能为今后的申报蓄力和积累经验。在教学工作方面,她认为教学可以推动甚至是反哺研究工作。

北京师范大学讲师 马佳妮(曾任北京师范大学博士后)

马佳妮从“少有人走的路”谈起,分享了博士后阶段的选择与追求。她认为,个体经验和学科背景都是个人不可忍复制的学术资本,鼓励大家不断自我革新、自我再生甚至是自我革命。她同时也提到,人文社科是研究人的学问,博士后阶段承担的教学任务和扮演的生活角色都促进了她对教育的理解,滋养了她的灵魂。最后,她谈到,青年学者应当保有定力,潜心治学,讲好中国故事。

清华大学助理教授 郭 菲(曾任清华大学博士后)

郭菲分享了自己从博士后到“青椒”过程中,在科研、教学和服务等方面心态和角色的变化。在科研方面,从博士后阶段的相互合作到助理教授阶段的独立研究人员,不断探索研究本身的意义;在教学方面,她认为,人才培养是第一位,在助理教授阶段需要开设不同的课程和指导学生;在服务方面,从博士后到助理教授阶段的任务的广度、深度和角色都有很大的转变。在这些转变中,她认为博士后的经历给了自己探索江湖、拓宽视野的机会,同时也是不断明晰自我、寻找方向的过程。

几位老师丰富的经历和动人的分享让大家受到很多启发,也吸引了线上不少观众提出问题。几位老师围绕着“博士后期间最难忘的事”“如何衔接博士与博士后的研究进程”以及“如何看待前沿理论与现实需要之间的夹角”等问题提出了自己的深刻见解。